导语:面对锂电池产业爆发式增长带来的N-甲基吡咯烷酮(NMP)废液处理难题,兰州理工大学石油化工学院团队在《化工进展》发表重要研究论文,系统探索了离子交换树脂法深度脱除NMP废液中金属离子杂质的技术路径。

该研究筛选出性能优异的Tulsimer®

T-42H树脂,并通过Box-Behnken响应面法优化工艺条件,为实现电子级NMP的低能耗回收提供了科学依据。

背景:NMP回收——锂电产业绿色发展的关键挑战

NMP作为锂电池电极浆料制备的核心溶剂,具有低毒、高沸点、强溶解性等优势。然而,涂布过程中NMP的挥发形成了需处理的废液。随着锂电池产能增长,构建NMP循环利用体系对降低资源消耗和环境污染具有重要意义。

核心瓶颈在于金属离子深度脱除:

NMP纯度,尤其是其中残留的微量金属离子(如Cu²⁺、Fe³⁺、Zn²⁺),直接影响电池涂布质量和电化学性能。传统依赖的减压精馏技术虽能提纯,但存在显著局限:

高能耗: 持续加热过程能耗巨大。

溶剂变性风险: 高温可能引发NMP分解或聚合。

低浓度离子去除效率有限: 对废液中痕量金属离子的脱除能力不足。

因此,开发高效、节能、能深度去除多种痕量金属离子的新技术,是提升NMP回收品质、保障电池性能的迫切需求。

创新探索:离子交换树脂法的系统研究

研究团队创新性地将目光投向离子交换树脂技术。该技术利用树脂功能基团(如磺酸基-SO₃H)与溶液中金属阳离子的置换反应实现选择性吸附,并可通过再生实现循环利用。其应用于NMP废液净化的潜在优势显著:

低能耗潜力: 常温常压操作,大幅降低能耗。

规避热变性风险: 避免高温对NMP的潜在破坏。

深度净化潜力: 特别适用于低浓度离子的高效去除。

本研究旨在通过系统的实验筛选和工艺优化,验证该技术在NMP废液金属离子深度脱除中的可行性与效能。

核心研究发现:优选树脂与卓越性能

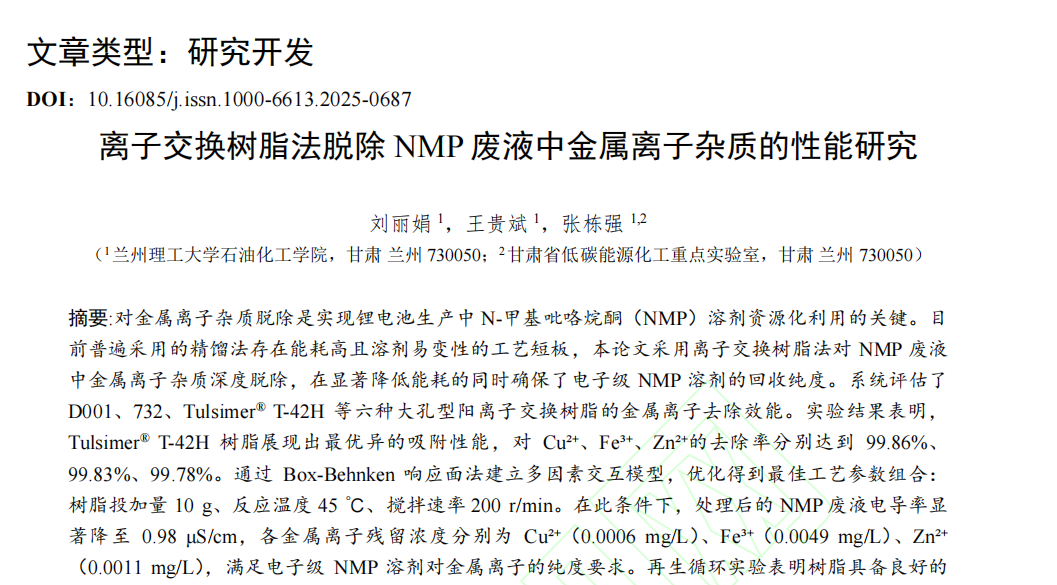

研究团队对六种大孔型阳离子交换树脂(D001、强酸001x7、732、D401、D751、Tulsimer®

T-42H)进行了详尽的静态吸附性能评估。

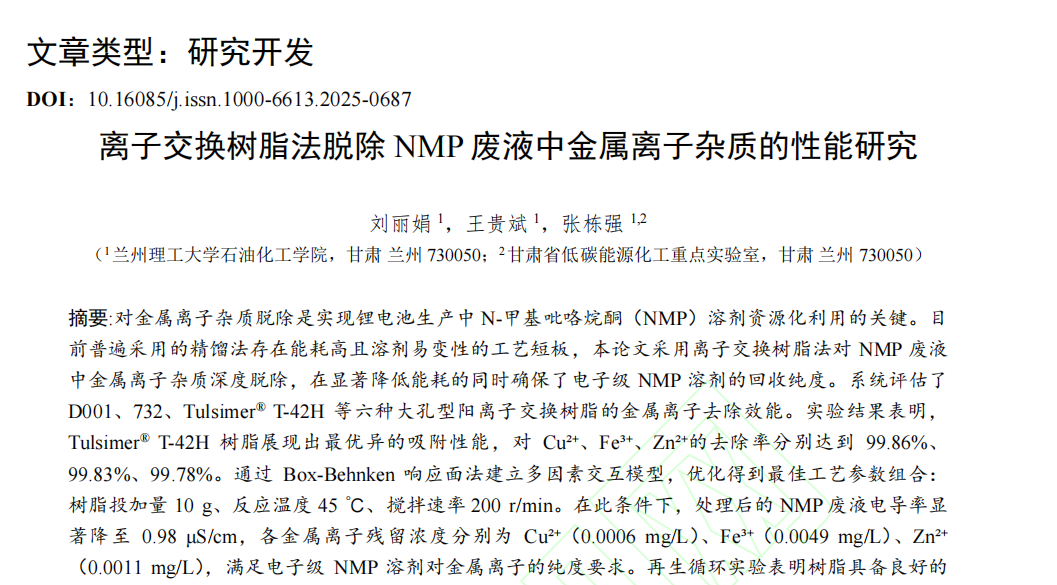

性能对比: 在相同条件下处理某新能源电池企业提供的NMP废液(初始电导率3.58

μS/cm),不同树脂表现出显著差异。D001、强酸001x7、732、T-42H等磺酸基树脂效果较好,其中Tulsimer® T-42H树脂表现突出。

(图片清晰展示了T-42H树脂在降低电导率方面的卓越表现)

数据验证: ICP-OES检测证实,T-42H树脂对废液中主要金属离子的去除率惊人:

Cu²⁺: 99.86% (残留 0.0006 mg/L)

Fe³⁺: 99.83% (残留 0.0049 mg/L)

Zn²⁺: 99.78% (残留 0.0011 mg/L)

纯度达标: 处理后废液电导率降至0.98 μS/cm,远低于高纯度分析纯NMP的标准(1.13

μS/cm),能够满足电子级NMP溶剂对金属离子的纯度要求。

工艺优化:响应面法精准导航

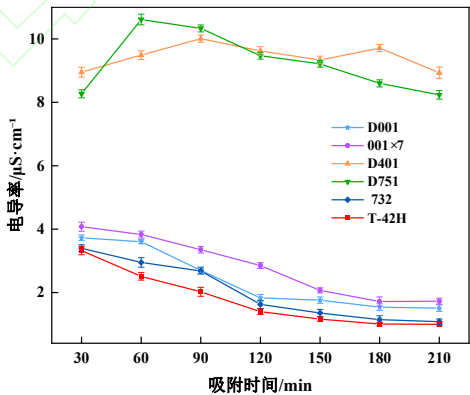

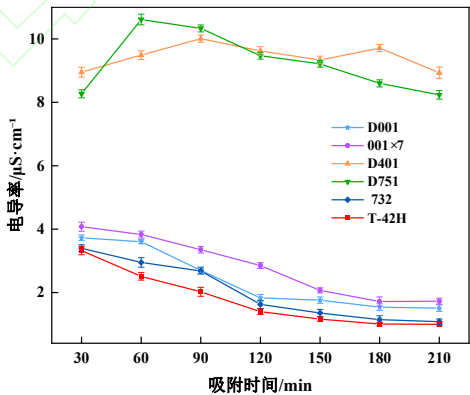

确定T-42H为优选树脂后,研究团队采用Box-Behnken响应面设计,深入研究了树脂投加量(A)、反应温度(B)、搅拌速率(C)三个关键因素对吸附效果(以电导率为响应值Y)的影响及交互作用。

模型构建: 建立了高度显著的二次回归模型(F值=70.44, P<0.0001, R²=0.9891),精准预测了工艺效果。

因素影响:

方差分析表明,树脂投加量(A)影响最大(P<0.0001),温度(B)次之(P<0.05),转速(C)影响相对较小。因素重要性排序:A > B

> C。

交互作用: 响应面图清晰揭示了AB(树脂用量-温度)、AC(树脂用量-转速)之间存在显著的交互效应。

(图片直观展示了各因素及其交互作用对目标响应值的影响)

最优参数: 模型预测并经实验验证,在树脂投加量10g (处理200mL废液)、反应温度45°C、搅拌速率200 r/min条件下,电导率~0.98

μS/cm。

再生性能与经济性评估

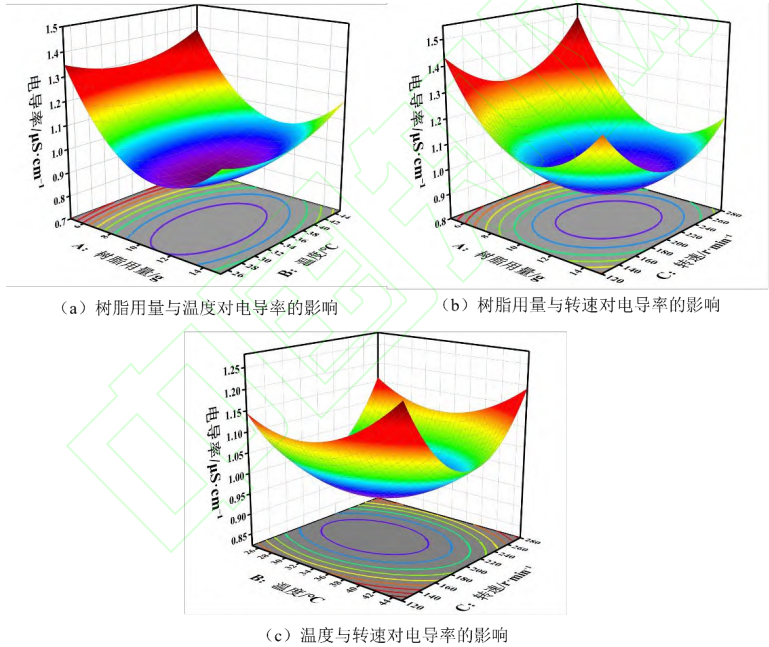

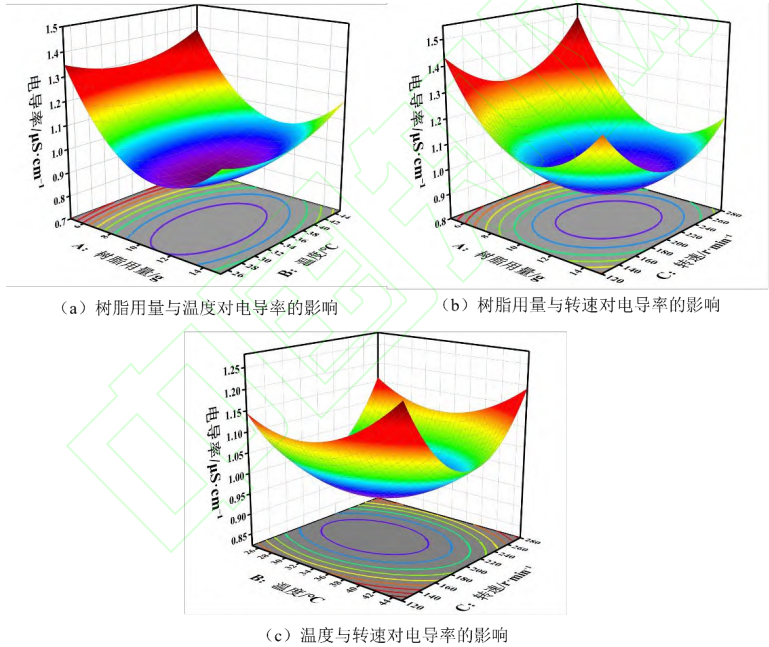

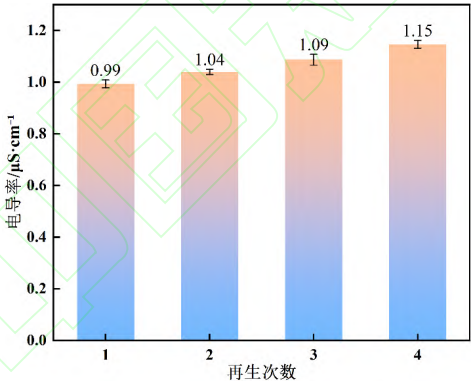

技术的可持续性至关重要。研究团队对吸附饱和的T-42H树脂进行了再生循环实验:

再生方法: 采用1 mol/L HCl溶液进行再生。

循环表现: 如图所示,树脂经历4次吸附-再生循环后,性能虽有轻微下降(第4次处理后电导率升至1.15

μS/cm),但前3次循环后,处理液的电导率稳定保持在1.13 μS/cm以下。

(图片证明了T-42H树脂良好的重复使用性)

结论: T-42H树脂展现出良好的重复使用性,为其实际应用的经济性提供了有力支持。

机理阐释:离子交换过程分析

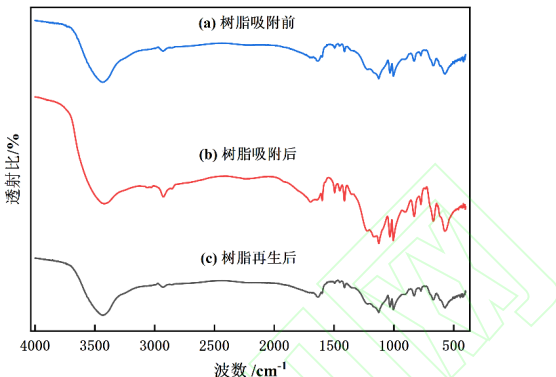

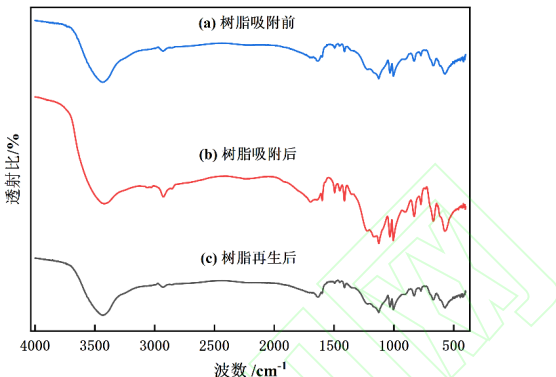

通过傅里叶变换红外光谱(FT-IR)分析,研究团队深入阐释了吸附与再生机理:

吸附过程:

树脂磺酸基团(-SO₃H)上的H⁺与溶液中的金属阳离子(Cu²⁺、Fe³⁺、Zn²⁺)发生离子交换,光谱中出现的金属-氧(M-O)键特征峰(~424-444

cm⁻¹)证实了配位作用。

再生过程: 高浓度H⁺(来自HCl)将吸附的金属离子置换下来,使树脂恢复为H⁺型,磺酸基团特征峰恢复,实现再生。

FT-IR谱图变化为离子交换机理提供了直接证据

研究价值与应用前景

兰州理工大学的这项系统研究具有重要的科学价值和应用潜力:

技术可行性验证: 系统验证了特定离子交换树脂(T-42H)在深度脱除NMP废液中多种痕量金属离子方面的卓越效能(去除率>99.7%)。

工艺优化范式: 成功应用Box-Behnken响应面法,为复杂多因素体系的工艺优化提供了高效、精准的研究范例。

潜在优势显著:

相较于高能耗精馏法,该技术路线在低能耗(常温操作)、高纯度(达电子级标准)、操作安全(规避高温风险)和可持续性(树脂可循环)方面展现出巨大潜力。

推动绿色循环:

为锂电池产业构建低成本、高效率、环境友好的NMP废液回收-再生-回用闭环体系提供了强有力的技术支撑选项,契合国家“双碳”战略目标。

刘丽娟、王贵斌、张栋强研究团队在《化工进展》发表的这项研究,通过严谨的科学实验和先进的优化方法,充分证明了离子交换树脂法在深度净化锂电池NMP废液、高效脱除多种痕量金属离子杂质方面的技术可行性与显著优势。

该研究不仅筛选出高性能树脂、优化了关键工艺参数,还阐释了作用机理并验证了树脂的再生性能。这些研究成果为开发下一代低能耗、高效率的NMP回收技术奠定了坚实的科学基础,为锂电池产业的绿色、低碳、可持续发展注入了新的科技动力。

未来研究可进一步聚焦于动态柱实验、长期稳定性考察及中试放大,推动该技术向产业化应用迈进。

了解工艺详情或相关案例

请扫描下方二维码

技术热线:400-838-81514

北京总部:

北京总部: